半蔵×兼続

中編

※本作品において、半蔵の一人称は「拙者」ではなく「俺」です。

※本作品には、男性向け18禁並のハードな性描写、女体化表現があります。ご注意下さい。

激しい雷鳴が轟いて、半蔵は飛び起きた。休息のつもりが眠ってしまったようだ。雷は天から落ちたものではなく、上杉の家老が発した術だった。

「直江!」

「起きたか、服部殿。山の神とは交渉決裂だ。力ずくでここから出るぞ」

兼続はほこらの出口で、透明な壁を壊そうとしていた。

「神の怒りを買ったのか?」

話せばわかるとのんきに話していた兼続の変わりように、半蔵は驚いて尋ねた。

「いや、そうではない……神はお望みがあって我らを引き留められたそうだ。ただ、そのお望みは到底受け入れられぬものだった」

「どうせよ、と?」

半蔵の問いには答えず、兼続は再び脱出の試みを始める。口に出すのもはばかられるものらしい。

それから、一刻ほどの間に、兼続はあらゆる術を試みた。ほこらの中に、雷が光り、火柱が上がった。竜巻が唸ったかと思えば、一瞬で極寒の氷結地獄に変わる。天変地異の中にあって、半蔵は傷一つ負わなかった。今は兼続の味方と見なされているからだ。だが、いざ敵となればこれらの術の餌食となるのだろう。半蔵は戦慄した。しかし、兼続がこれほどの術を持ってしても透明な壁を壊すことはかなわなかった。

「直江、潮時だ」

半蔵は気力を使い果たし、足元もおぼつかぬ兼続を止める事にした。

「何を、言う…ここで…死ぬ気か…?」

「違う。最早、神の意に添うしか助かる見込みはない」

「………」

「あらゆる手は尽くした、そして負けた。諦めろ」

「……」

兼続は半蔵の言葉に逆らい、また術を発しようと気を練る。半蔵は兼続に襲いかかった。手負いの半蔵に兼続はあっけなく押さえ込まれる。それほど兼続は消耗していた。

「直江、神の望みはなんだ、言え」

地に転がったまま、二人は揉み合う。癇癪を起こしたように、無言で暴れる兼続に馬乗りになり、半蔵は兼続の両手を押さえつけた。

「直江」

往生際の悪い兼続に、半蔵の声も剣呑になる。この男は何故、こうまで頑ななのか?兼続はしばらく抵抗を続けたが、ついに観念し、渋々と口を開いた。

「ならば、言おう。互いに正体を明かし合い、……契りを、交わせ、と我々にお望みだ…」

「何…?」

’互いの‘正体とはなんだ。半蔵自身の事はわかる。素顔を見せろというのだろう。自分を服部半蔵と知る者に素顔を晒すのは命取りになる。しかし、そうしなければここで死ぬのを待つ事になる。

「…………仕方ない、素顔を見せてやる。だが、直江、お前の正体とやらを先に明かせ。それが条件だ」

兼続がここまで渋ったのは正体を知られたくないからなのか。

「まさかお前…直江の影武者ではないだろうな?その程度の’正体‘では俺の顔は見せられんぞ」

兼続が疲れた顔で笑った。

「影武者だ、と言いたいところだが、嘘をついては神意に背く。…服部殿、誓ってくれ。互いの正体を口外せぬと」

「……誓いはたてられない」

兼続の正体が、引いては上杉に対する徳川の切り札になるかもしれない。

「何っ!?」

兼続は目をむいた。

「だが、俺がお前の正体を口外した時は、俺の人相書きでもなんでも、各国の忍にばら蒔くがいい」

兼続は追い詰められた目で半蔵を睨んでいたが、不意に、ふ、と息を吐いた。

「最初から守るつもりもない誓いを平気でたてる輩がほとんどだというのに…正直なのだな、服部殿は」

「………務めの為なら、いくらでも嘘をつく」

半蔵は、正直者と言われ、決まりの悪さについ言い訳がましい事を言った。それでも、半蔵に押さえつけられたまま兼続は半蔵に微笑んだ。

ー 平懐者の治部小や根の暗い真田の次男坊をたぶらかす笑顔だ ー

半蔵は自らに言い聞かせた。そうしなければ、兼続に好かれていると勘違いしてしまいそうな、優しい笑顔だった。半蔵の内心の動揺など知らぬ気に兼続は言った。

「確かに万策尽きた…決心がついたよ。私の正体を明かそう。秘密を守る誓約が欲しいのが本音だが…服部殿が情けをかけてくれると期待しよう」

いきなり、半蔵の視界から兼続の姿が消えた。代わりに、一人の女がそこにいた。女は、兼続と同じ着物を着ている。

「っ!!?」

兼続の手首を掴み、胴に馬乗りになって押さえつけていたはずだ。しかし、今半蔵が組み敷いているのは柔らかな女体だった。半蔵は飛び退いた。

「ははは!流石の服部半蔵も仰天したか?」

身を起こしながら女が快活に笑う。

「驚くのも無理はない。これが、直江兼続の…私の正体だよ」

半蔵は声も出ない。直江兼続の正体が女子だと?

「普段の私の姿は、幻術だ。こちらが本当の姿なのだ」

「馬鹿な…」

「本当だ。ほら」

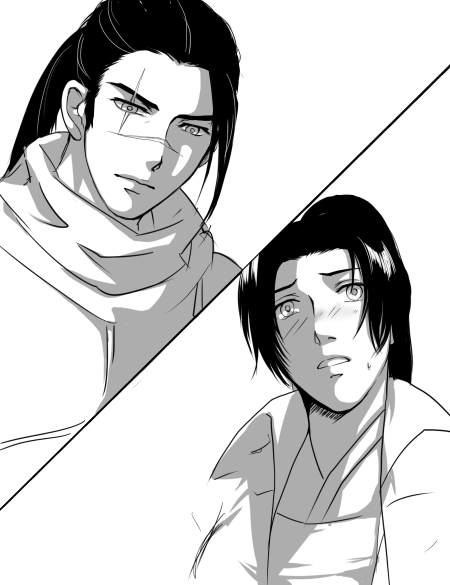

女の姿が揺らめいて、半蔵も見知った直江兼続の姿に戻る。半蔵は兼続の肩に手を伸ばした。半蔵に触れさせたまま、また兼続の姿がぼやけた。半蔵より四寸程背丈の高い兼続の肩に確かに触れていたのに、気がつけば、自分より僅かに小柄な女の肩を掴んでいた。半蔵は改めて女の顔を見た。

瓜実の輪郭、どこか憂いを帯びた形の良い眉の下、長いまつ毛が影を落としている。大きな目の中で、淡い色合いの瞳が煌めきを放ち、その瞳で見つめられるとなにやら落ち着かない気分になる。通った鼻筋、ぽってりとした唇は瑞々しい果実のようで、男なら食いつかずにはいられない。そして、真っ直ぐな黒髪が豊かであった。美男で知られた直江兼続と同じ顔だちだ。だが、一つだけ違う。

才気煥発を絵に描いたような、自信に満ち溢れた直江兼続と対照的に、女には見る者をハッとさせる儚さがあった。

「私の正体は明かした。信じようが信じまいが、これ以上は何もない。今度はお前の番だ、服部殿」

「…………」

「服部殿?」

「!…ああ」

半蔵は、女の紅い唇に見とれていた。

幼い兼続が主、喜平次に仕えるようになって、何年か過ぎた頃、喜平次が「お前を嫁にしたい」と言った。「他の者と居ると気疲れする。でも、お前だけは一緒に居ても疲れない」喋る事が苦手な主が、一所懸命兼続に言うので、兼続は主に「はい」と答えた。だが、それを知った喜平次の母、綾姫は喜平次を厳しく叱った。「この娘はあなたの嫁にするつもりで連れて来たのではありません。この娘は神や精霊の声を聞く事ができる。誰もが持てるわけではない力を、この娘は持っている。その力が、将来あなたを支える大きな助けとなると思い、召し抱えたのです。この娘をただの女子と思うなら、あなたの側には置けません」

兼続は親元に帰される事になった。父母に会えるのは嬉しかったが、喜平次と二度と会えなくなると知って、兼続は悲しくなった。自分が親元に帰ったら、主は、あの、怖いかかさまにずっと叱られながら、一人で過ごさねばならないだろう。兼続は、無口だが優しい主が大好きだったから、主が気の毒でたまらなくなった。だから、怖いかかさまの綾姫に直談判したのだ。おなごを止めておのこになりますから、喜平次さまのおそばにおいて下さい、と。綾姫は兼続に言った。「本当に女子をやめますか?」兼続が「はい」と答えると、綾姫はなにやらぶつぶつと祈った。すると、兼続は男の子の姿になった。その日から、親にもらった名を捨て、新たに与六と名乗る事になった。そして男として元服し、兼続という名を手にいれた。自分が生まれた時、両親からもらった女子としての名を、兼続はもう思い出せない。

幻術というのは、あくまで目眩ましであって、実際には兼続の身体は女子のままだ。順調に初潮を迎え、胸も尻も膨らんでいった。神通力で護符を使って戦う方法は、女子の非力さを誤魔化すにはもってこいだった。

これまで誰にも正体を見破られた事はない。それなのに、こんななりゆきで他国の忍に明かさねばならぬとは、世の中上手くは行かぬものだ。まあ、この男ならいいか、とあきらめもついた。兼続は、半蔵の気安く偽りを口にせぬ実直さが気に入った。

「さあ、服部殿。素顔を見せてくれ」

「…わかった」

覚悟はできていたのか、半蔵は躊躇せず覆面に手をかける。

ー せいぜい男前であってくれ ー

何しろ、今からこの男と自分は……

「…なんだ、その顔は」

半蔵は気分を害したようだ。兼続は、自分が間抜け面をしている自覚はある。だが、ぽかんと開いた目と口を閉じる事が出来ない。冗談半分で半蔵の素顔が色男であればいいと思ったが、まさか、本当にそうだとは思わなかった。

兼続は何度か半蔵と斬り結んだ事がある。覆面の隙間から覗く目は感情の見えぬ蛇のようだった。それは半蔵なりの幻術だったのだ。いつも、うつ向き気味で下から睨み付けていれば、嫌でも酷薄そうな印象を受ける。覆面を完全に取り、真正面から見た半蔵の目は、けして冷たくはなかった。品の良い高い鼻と、右目の二ヶ所に大きな刀傷がある。だが、不思議と凄惨な印象は受けない。切れ長の涼しげな目の中、瞳はただひたすらに静寂をたたえている。薄い唇に、男しか持ち得ない色気があった。兼続よりいくらか細めの髪は艶やかで、とても柔らかそうだった。’眉目秀麗‘そんな言葉が兼続の脳裏に浮かんだ。半蔵は美しい男だった。

顔の中心がひどく熱い。急に、兼続は半蔵の顔をはっきり見る事が出来なくなった。半蔵の目を見て話そうとすると、気恥ずかしくてたまらなくなるのだ。

「どうした」

うろたえだした兼続を不審に思い。半蔵が声をかける。兼続も、なんと説明すればいいかわからず、うつ向いてしまう。

「俺と寝るのが嫌になったか」

兼続は息が止まりそうになった。半蔵は兼続が口にした言葉を、ちゃんと覚えていたのだ。

「そ、そんなことは、ない…」

だめだ。どうしても半蔵の顔を見ようとすると顔に火がつく。

「これも務めの内、だ。直江、お前も我慢しろ」

務めだから…兼続になど欠片も興味がない、と言わんばかりだ。女として全く魅力がないと言われた気がして、兼続は、ひどく傷ついた気がした。何故そんな気持ちになるのかはわからなかった。だが、半蔵とて自分を殺しかけた女は抱きたくなかろうと思い当たり、心が冷えていく。拒絶されないだけでも感謝しなければ。

「…覚悟はできたか?」

ああ、という兼続の返事は、半蔵の唇の中に吸い込まれていった。

後編へ